Fløyen 山上的日子

作为挪威的第二大城市,卑尔根其实很小。

从南端走到中心的集市,也不过是电车三四站路的距离。

挪威的地形真的很奇妙,斯堪的纳维亚山脉纵贯着整个南北,但峡湾的存在分割了一块块陆地,海港和群山环绕着小镇,北大西洋暖流和北冰洋南下的冰冷海水在这里交汇,带来了北海渔场丰富的渔业资源。

海港和群山建构了卑尔根的存在,也把这个小镇自上而下分割成了两种颜色。

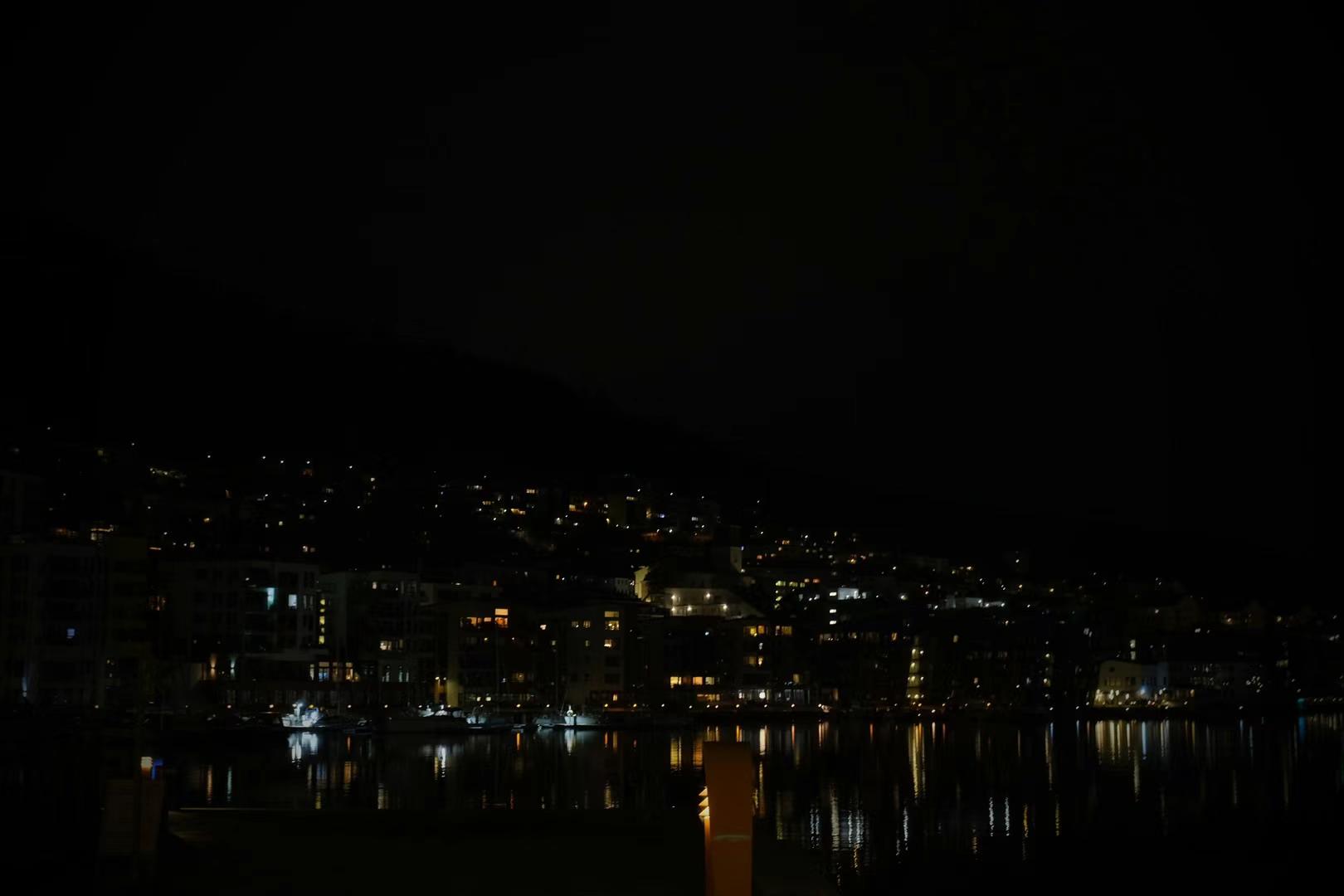

这里的海很有意思,因为不直面北冰洋的缘故,港口平静而温和,甚至听不到海浪冲击的声音。许是为了对抗北欧的孤独,挪威人的房子大多被刷成五颜六色的样子。但在港口的旁边,蓝白色才是这里的主题。

在小城的另一侧,Fløyen山脉是卑尔根另外一种颜色的诠释。从市中心出发,Fløibanen缆车缓缓驶向山顶,在观景台上俯瞰,整个山脚的世界一览无余。和大海不同的是,从这里向群山深处走去,踏入的是那片真切的挪威森林。面对着高大的树木和晚秋的红叶,似乎瞬间便理解了直子感受到的那份悲哀。也不知道是太冷还是运气不好,并没有在山上看到别人拍到的小羊。但山顶的湖泊已经结冰,如果说走在森林里突然听见鸟鸣,其实更可能是石子和结冰的湖面摩擦发出的碰撞的声音。

在挪威无言的日夜里,看着海港边盘旋的海鸟和背后巍峨的群山,或许会对旧约里底波拉所唱的那句“群山在上帝面前流动”有更深的理解。

“如果一个女孩很喜欢我

然后她变得很不安

然后忽然问我一些滑稽的问题

然后如果我答错了,她就不高兴

然后她会问:

‘你觉得会下雨吗?’

然后我说:‘这可难倒我了。’

然后她说,‘哦’。

然后有点不高兴地

看着加州干净的蓝天,

我想:感谢上帝,这次难过的是你,

而不是我。”

这是Brautigan写的,但似乎莫名很合适。